(Chose promise au courrier précédent, chose due ! Ce texte attend depuis un bon moment. Est-il trop léger pour l’air du temps ? Léger, j’espère bien ; trop, je ne crois pas. Je crois que contre l’hystérie collective, qu’attisent en ce moment les injonctions contradictoires de la nouvelle horreur, il nous faut cultiver le futile, le cocasse, le petit plaisir, le sourire aux inconnus en passant, comme les jardiniers avertis plantent des sureaux contre le pourridié.)

On s’était dit 19h, mais le temps que je m’atomise en essayages, que je charge finalement trois tenues – on n’est jamais trop prudent – dans la voiture, que je commence à me maquiller, que je m’avoue que le temps est vraiment trop court et qu’il vaut mieux que je finisse de me repeindre sur place, il est 19h15 bien sonnées à la cloche un peu souffreteuse de St Michel quand j’arrive sur la Lieue de Grève. Véronique et Caroline m’attendent à la terrasse du café.

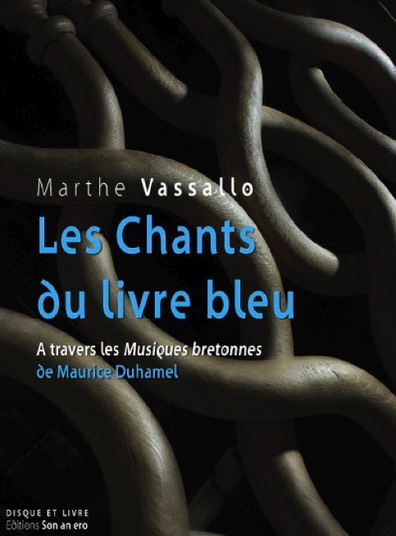

Il fait beau – un peu trop, en fait : nous escomptions un ciel plus chargé quand nous avons décidé, il y a trois heures, de faire cette séance photo au débotté. Nous avons sauté sur la rare conjonction de l’horaire des marées, de nos calendriers respectifs et de la météo – qui s’annonçait maussade et affiche à présent une gaîté tout-à-fait malvenue. C’est que nos photos, voyez-vous, doivent être aussi hivernales que possibles, pour accompagner Avel viz, le bouleversant cycle que Frédérique Lory a composé pour l’Orchestre Symphonique de Bretagne et moi, avec et autour d’un « paysage » de gwerzioù et sonioù, en écho au Voyage d’hiver de Schubert. Or on est le 15 mai.

Je m’attable avec Véro et Caro, et entreprends de finir le maquillage entamé. Il y a du monde aux tables voisines, je sais que mes petits préparatifs peuvent leur paraître déplacés, mais c’est ça ou bloquer les toilettes pendant un quart d’heure. Et puis, au fond, qu’y a-t-il d’indécent à la pose de quelques peintures de guerre en terrasse ?

Le temps que j'achève de me dessiner un visage sur le visage, un petit front nuageux a fait son apparition ; c’est très aimable à lui, nous allons pouvoir nous mettre à l’ouvrage. Véronique prend ses appareils, moi mes kilos de robes ; Caroline est venue en amie, mais elle sera d’une aide précieuse pour trimballer mon attirail de gala sur la grève : une gigantesque housse pour robe de mariée contenant les tenues finalistes, et un gros sac pour diverses pochettes et boîte à chaussures. Je me change dans un détour de l’escalier : ma mission consiste à enfiler aussi prestement que possible une vaste robe de soirée, sans la faire traîner par terre et sans offenser la décence publique. Je me rassure en me disant que ladite décence en voit bien d’autres sur cette plage tout l’été.

Très vite il s’avère que je dois renoncer à l’espoir de garder mes chaussures de ville : au moindre petit vent, le gros talon en caoutchouc n’est pas du meilleur effet sous la jupe de satin. Va pour les escarpins de concert, mais tout a un prix en ce bas monde : les talons aiguilles s’enfoncent dans le sable comme dans du beurre oublié au soleil. Pas question non plus de me mettre pieds nus : Dieu seul sait comment le bas de la jupe se remettrait d’une trempette dans le sable humide et salé, les concepteurs de robes de bal envisageant assez rarement l’éventualité que leurs clientes partent batifoler dans les vasières. Je passerai donc le reste de la séance, une bonne heure, en demi-pointes. Et comme nous sommes en plein estran et que l’eau affleure et avale le pied dès qu'il s’attarde dix secondes au même endroit, il me faudra aussi sautiller sans arrêt. Au moins, pour une fois, je ne risque pas de céder à ma tendance habituelle, qui est de me changer progressivement en statue de sel lors des séances photo.

C’est donc un petit ludion de satin bleu nuit que les promeneurs verront gigoter sur la plage comme un enfant d'âge préscolaire qui découvre la danse, mouliner des bras, s’éloigner puis revenir aux grands cris de la photographe (ça, c’est pour les images d’une toute petite Marthe dans l’immense grève). Parvenues aux bouts respectifs de nos forces, de la luminosité et de la carte mémoire, nous décidons de tenter une dernière petite fantaisie : les balançoires de la plage, à côté des trampolines. Je repère la plus large, m’y asseois précautionneusement – ouille, ça manque de place entre les côtés de l’assise et mes cols de fémurs, mais il y a des sacrifices à faire dans ce métier – et commence à me balancer – ça, ça marche, j’adore ça depuis l’enfance, il y a seulement un peu plus de masse à mettre en mouvement que quand j’avais six ans.

Je suis juste assez haut pour les premières images quand arrive une famille entière de promeneurs. La situation les amuse beaucoup, mais il ne leur viendra jamais à l’esprit qu’une femme équipée d’un lourd appareil photo, face à une autre en train de faire de la balançoire en robe de gala et maquillage complet, sur une plage au crépuscule, ne sont peut-être pas là pour la seule beauté du geste. Ni que leur sympathique berger allemand à eux, dont je ne doute pas des bonnes intentions, n’est cependant pas le bienvenu, surtout avec un énorme bâton en travers de la gueule, pile dans la zone que mon ample et coûteuse jupe balaie à chaque passage de la balançoire. J’ai beau les supplier, pendant de longues minutes (ça ne s’arrête pas si facilement que ça, une balançoire, surtout avec un berger allemand armé en-dessous), non seulement ils ne nous adressent pas la parole mais ils ne rappellent pas non plus leur canidé. Non, ils sortent benoîtement leurs téléphones et filment la scène en la commentant (« t’as vu la fée Morgane ? »)… Le chien finira tout de même par être attaché – toujours, étrangement, sans que ses maîtres nous disent un mot en direct –, mais nous capitulons et plions bagage.

Véronique vient de me communiquer les photos de ce soir-là. Rien à sauver sur la balançoire (les bleus que j’ai arborés sur chaque hanche pendant une semaine auront donc été les marques d’un pur dévouement à l’expérimentation artistique), mais les images de la grève sont ce que nous espérions. Sauf changement de cap, vous en découvrirez quelques-unes quand sortira l’album enregistré l’hiver dernier avec l’OSB. Même moi, en les voyant, j’oublie ce qu’elles m’ont coûté en mollets et en désalage d’escarpins. La femme sur les photos a l’air de s’être matérialisée dans ce désert de sable et d'eau et d’y être chez elle – quoique pas très joviale, cela va sans dire, on parle tout de même d’un Voyage d’Hiver, pas du catalogue La Redoute. Ou peut-être arrive-t-elle d’une très longue marche, mais une marche durant laquelle son ourlet de jupe et son rouge à lèvres ont été magiquement épargnés. En tout cas, cela ne se voit pas qu’elle est en train de calculer où elle peut poser le pied pour les deux secondes à venir et quel mouvement de bras et de tête donnera le meilleur résultat, tout en se concentrant sur le climat du disque et sur ce qu’elle voudrait que ces images en racontent.

Ça ne se voit pas non plus qu’une fois de plus la pensée la traverse de toutes ces starlettes dont on se plaît à dire qu’elles ne travaillent pas, mais dont des milliers de photos posées inondent les médias. Oh, comme on se trompe : fournir tout ce matériau est un véritable travail, qui exige un temps et une énergie non négligeables. Se laisser photographier et transmettre à l’image le climat que l’on souhaite lui donner est une compétence très difficile à acquérir, j’en veux pour preuve les dizaines, voire les centaines de photos qu’il faut pour faire de votre servante quelques portraits qui diront l’histoire voulue ce jour-là. C’est un art que je ne me vanterai pas de posséder ; j’y ai seulement fait quelques pauvres progrès d’année en année. En revanche je ne suis pas peu fière d’être rentrée à la maison, certes vannée, mais le bas de la jupe glorieusement vierge de toute auréole.